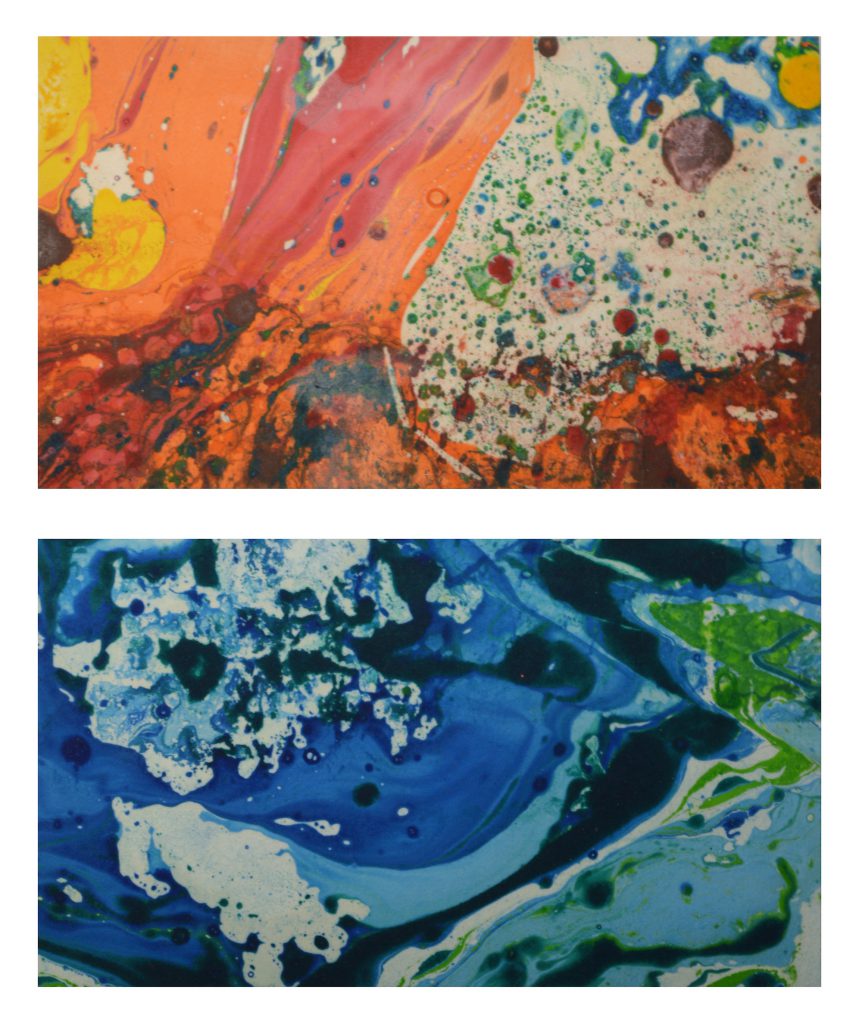

갈라 포라스-킴, 〈우리를 구속하는 장소로부터의 영원한 도피〉, 세부이미지, 2020, 종이에 잉크

갈라 포라스-킴, 〈우리를 구속하는 장소로부터의 영원한 도피〉, 세부이미지, 2020, 종이에 잉크

죽은 자들은 자신의 몸이 무엇이 되길 원할까? 죽은 자들의 시신이 발굴돼 그들이 선택하지 않았을 제도적인 사후의 삶을 살게 되는 경우가 자주 있다. 이렇게 대상화되는 육체들의 영원한 부동의 주인은 그 육신에 머물렀던 사람들이며, 많은 문화권에서는 사망 후에 육체가 권리를 갖는다는 데 합의한다.

박물관의 관행이 죽은 자들의 사후 세계 및 의례적 행로와 교차하는 지점은 어디인가? 오로지 죽은 자만이 육체를 오롯이 소유할 수 있다면, 육체가 어느 기관의 소유물이 된다는 건 어떤 의미인가? 박물관에 전시된 시신은 보통 대상으로 간주되며, 기관과 관람객은 그 안에 한때 담겨 있던 인간성을 망각하기에 이른다. 박물관 전시품으로서의 육체, 그리고 묘지를 비롯한 기타 사후 안식처나 문화적 장소에 묻힌 시신 사이에 이항대립이란 없다고 확신한 포라스–킴은 다음과 같이 말한다. “사람과 마찬가지로, 사람의 육체도 삶 전체에 걸쳐 기본적인 존엄과 존중을 누릴 권리가 있으며, 특정 문화와 자존감에 따라서는 신성함을 누린다. 죽은 후에 자신의 몸이 어떻게 될지 결정하는 것은 궁극적으로 당사자의 특권이 돼야 한다. 박물관은 언제든 그러한 인간성을 인식할 능력을 갖추고 있으며, 마땅히 그래야 한다.”

2019년, 갈라 포라스–킴은 광주를 방문해 국립광주박물관 전시실에 놓인 시신들이 자청하지 않았을 세상 속 사후의 삶을 고찰했다. 그 시신들이 앞서 어디에 있었는지, 그리고 인간의 법률과 제도로 정의된 육체적 안식처인 그 사람의 최종 안식처에서 발굴된 이후에 어떻게 다뤄졌을지 생각했다. 그의 작업은 잉크 얼룩으로 점치는 ‘엔크로만시’를 사용해 만들어진다. 이를 통해 영혼을 소환해 자신의 유해가 안식하길 바라는 위치를 알려 달라고 요청하는 것이다. 종이 마블링 기법을 통해 선명한 색소가 물의 표면에 떠 있는 상태에서 영혼들과 접촉해 자신의 유해가 있으면 좋을 이상적인 장소를 나타내는 이미지를 구현하도록 하는 것이다. 종이에 ‘포착된’ 이미지의 통제권은 영혼에게 넘겨진다. 죽은 자의 삶에 영향을 가하는 산 자의 방법을 우선하는 대신, 포라스–킴이 내세우는 영적인 접근법은 인간의 행동에 영향을 끼치는 것이고, 한때 이 육신에 거했던 죽은 자들이 그들의 유해를 어디에 안치했으면 하는지 듣는 것이다.

갈라 포라스-킴, 〈우리를 구속하는 장소로부터의 영원한 도피〉, 세부이미지, 2020, 종이에 잉크