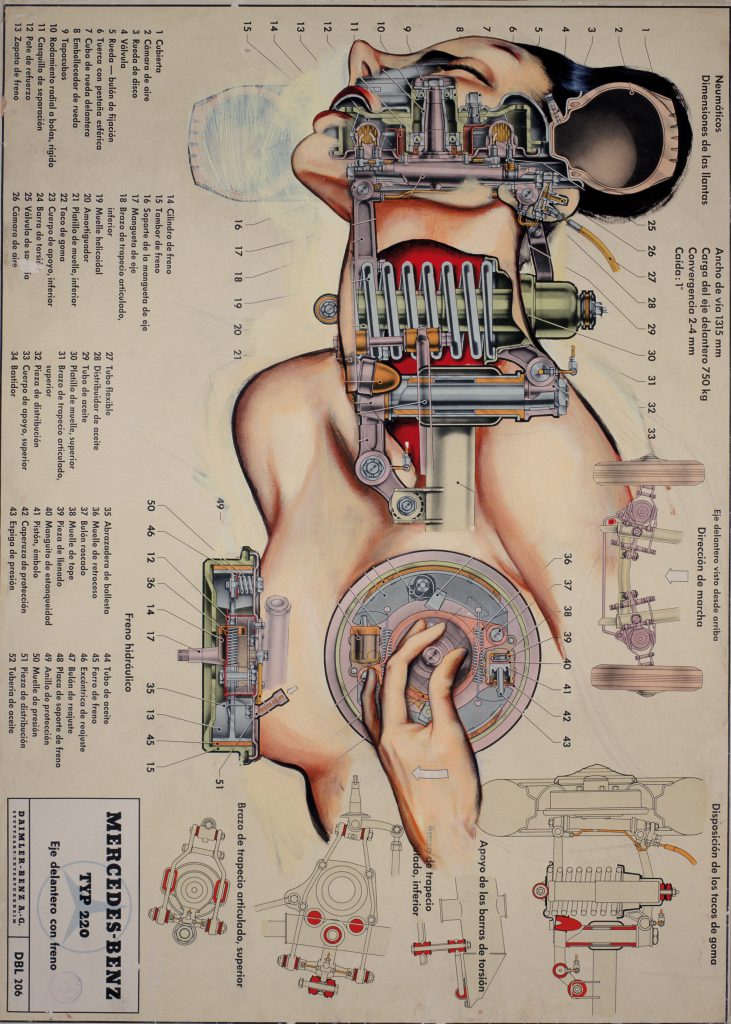

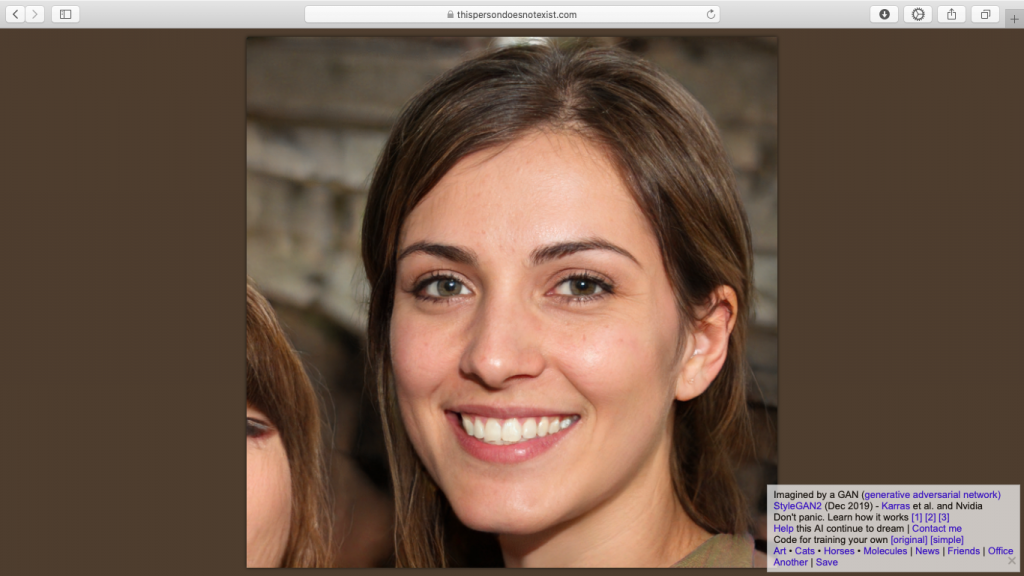

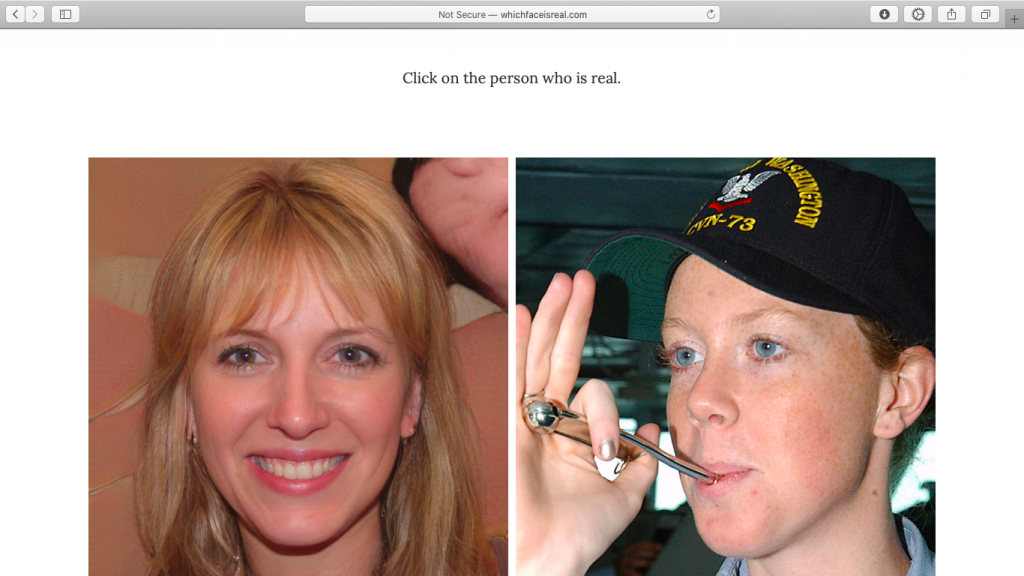

수백만 개의 이미지가 스마트폰, 데이터 센터, SNS 사용자, 메신저 어플리케이션 사이를 항시 떠다닌다. 인간은 생물군계로 이루어져 있고,3 마찬가지로 데이터 센터로 쏟아져 들어오고 나가는 각종 데이터가 우리를 구성한다. 인스타그램 필터를 적용한 입술 내민 표정의 셀카는 우리를 데이터베이스 슈퍼스타로 만들어 준다. 나아가 우리의 ‘진짜’ 정체성을 증명하기도 하며, 다양한 요소를 적절히 결합해 가짜 얼굴을 생성하는 스타일GAN(StyleGAN) 기술을 향상시키기 위한 트레이닝 데이터 세트를 채워 넣는다.4 피, 땀, 눈물과 같이 우리의 몸은 어플리케이션, SNS, 핏비트(Fitbit), 배란 어플리케이션 등과 같은 디지털 생리 컵으로 포착한 데이터를 배출한다. 이러한 (메타)데이터는 인터넷의 유지와 수익성으로 이어진다. 정보는 어디에도 얽매이지 않는다. 즉, 인간과 마찬가지로 육체와 쇳덩이로부터 자유로워지고 싶어하는 것이다.5 기계는 훈련을 통해 우리가 소비하는 뉴스와 문화, 나아가 직업과 성생활까지도 형성한다. 또한 봇(bot)들은 갖가지 괴롭힘과 슬픔을 검색해 찾을 수 있도록 도와준다.6 그리고 자본주의야말로 이 모든 것을 한데 묶는, 경악스러울 정도로 강력한 접착제다. ‘자유로운’ 온라인 상의 발언권과 목소리는 육체에까지 적용되지 않는다. ‘지역사회 기준’이 우리의 젖꼭지와 피를 단속하지만, 동시에 언어는 단지 선별적으로만 규제된다. 인터넷은 실존하는 장소이고 그곳에서 일어나는 일도 진짜다. 인터넷과 ‘실제 생활 공간(meatspace)’(혹은 기존에 ‘진짜’ 삶이라 여겨졌던 공간)과의 관계는 제도적 사고에 우려가 아닐 수 없다. 여기서 제도적 사고의 근간은 실제적이고 이성적인 인간(보통 시스젠더 백인 남자, 중산층, 카스트 제도 상류층 남자)이 절대 모순적, 편파적, 불법적, 혹은 판독하기 힘든 불안정한 존재가 아니라는 개념이다.

인터넷에 대한 각종 이야기 및 이론을 나의 친구나 그녀의 친구들과 같은 몇몇 여성들의 사례와 결합해 보자. 아래 열거한 여러 인물 및 단체의 활동을 통해 신체적 및 디지털 규제, 복제, 관능, 그리고 저항을 살펴보고자 한다. 알렉산더 웨헬리예(Alexander Weheliye), 아샤 아추탄(Asha Achuthan), 코딩 라이츠(Coding Rights), 도나 해러웨이(Donna Haraway), 케피르와 베데타스(Kéfir and Vedetas), 매니페스트-노(Manifest-No), 미투 운동, 니샨트 샤(Nishant Shah), 라몬 아마로(Ramon Amaro), 사라 아메드(Sara Ahmed), 사라 샤르마(Sarah Sharma). 이를 통해서 우리가 가진 데이터 육체의 기쁨과 실망을 절충하기 위한 다양한 수사와 희망, 비유, 물질적 전략을 생각해 볼 수 있을 테다.

사라 아메드의 표현을 빌리자면,7 이 글은 어두컴컴한 로비의 작은 의자에 앉아 여유 공간을 확보하려 열심히 꿈틀대는 엉덩이라고 할 수 있겠다. “때때로 우리가 얻기 위해 애쓰는 것은, 여유 공간(wiggle room), 즉 숨 쉴 공간이다. 그런 여유로부터 상상력과 가능성이 비롯된다.” 또한 나의 친구는 다음과 같이 되묻기도 했다. “왜 뻔한 이성애규범적 속박 관계, 계약적 의무, 기밀유지협약(NDA) 같은 길로 가? 그런 건 이미 충분하지 않아? 내가 선택한 길이냐, 아니면 유출의 희생자가 되느냐, 둘 중에 하나잖아. 다른 무언가가 필요해.”

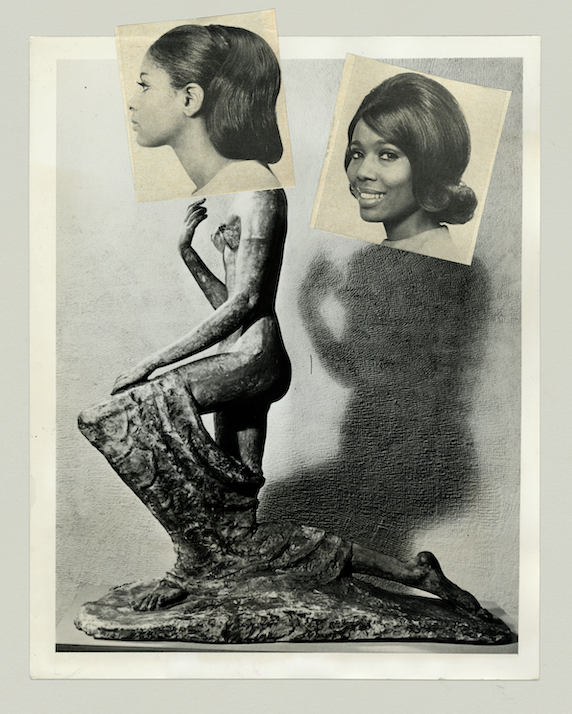

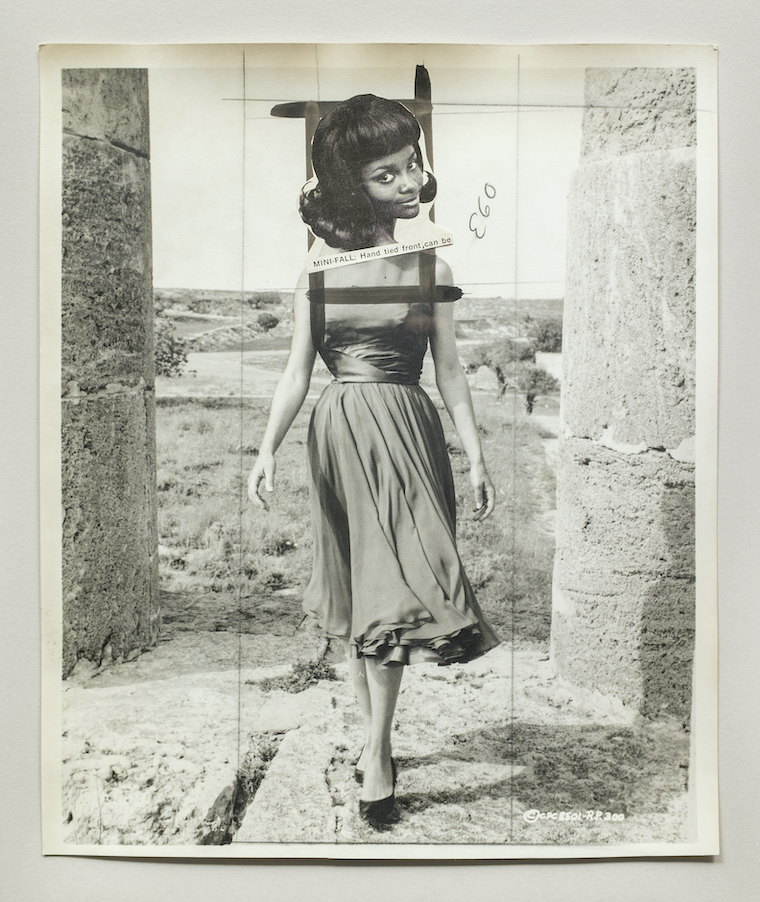

이 이야기는 디지털을 통해 인간이 어떻게 변형됐는지에 관해 다루고 있다. 하지만 여기서 말하는 인간은 어떤 인간인가? 알렉산더 웨헬리예8를 비롯한 흑인 연구(Black Studies) 학자들은 그리 멀지 않은 과거에 노예 수송선에 실려 대서양을 가로질렀던 흑인의 신체들은 인간이 아닌 소유물로 여겨졌다고 지적한 바 있다. 작가 코도 에슌(Kodwo Eshun)의 주장에 따르면 그들이야말로 “실존적 노숙, 소외, 전위, 비인간화”9의 측면에서 첫 현대인들이었다. 마찬가지로, 바다 건너 농장, 또는 도시에서 유색인(흑인 및 ‘갈색’ 원주민)의 몸, 그리고 퀴어, 불가촉천민, 장애인의 몸은 그들이 인간보다 못하다는 법적, 사회정서적, 도덕적, 정치적 질서를 완성했다. 과학, 사진, 골상학, 인상학 등과 같은 측량과 수량화 기술은 ‘인간’과 인간보다 못한 존재를 구분하기 위해 발달했다. 잠재적으로 인간을 변형시키는 인공지능(AI)과 인터넷을 논할 때, 역사를 통해 진행돼 온 인간다움의 분류를 인정해야 한다. 우리가 살고 있는 디지털 풍경은 이 역사로 특징지어진다. 이는 결과적으로 고도로 자동화된 통계학 기반의 차별은 물론, 다양한 인간 분류에 대한 감시라는 불평등한 상황을 초래한다. 변형을 논함에 있어, 우리는 인간과 기계라는 변증법을 초월한 라몬 아마로의 주장을 살펴볼 수도 있겠다. 그는 “열망하는 흑인의 삶”이 어떤 것인지, 시스템을 통해 “표상을 거부하는 권리를 얻는 것”이 가능한지 묻는다.10 허먼 멜빌의 “필경사 바틀비”처럼 “나는 이렇게 알려지고 싶지 않다”고 단호히 거절하는 것이 과연 가능한가.11